全城戏迷一同怀念老盟员——一代越剧宗师陆锦花

1月29日晚上,绵绵细雨中的申城散发着冬夜的凛意,上海大剧院的主剧场里却温暖如春,“恰是故人来——纪念越剧宗师陆锦花系列演出”在这里开演。正是先生逝世一周年之际,由上海越剧艺术传习所(上海越剧院)主办的这场演出,在展现一代越剧宗师及“陆派”魅力的同时,也寄托了无限怀念。1月30日晚,陆锦花的代表作《珍珠塔》也由她的弟子们再次搬上舞台。

在这两个不眠之夜,众“陆派”弟子及传人济济一堂,圈内外名家好友、亲属悉数登台,上海越剧院全体演员及各兄弟院团鼎力配合,一边讲述陆锦花的越剧人生,一边演绎她的经典作品。现场广大“陆派”戏迷及各地观众、海外侨胞共同追忆陆锦花先生的艺术造诣、品格风貌,缅怀心中的那位“陆老师”。

记忆中的“那一张脸”

演出以陆锦花“嫡传弟子”许杰的一个梦开始,“我敲开陆老师的家门,看到了记忆最深处的‘那一张脸’。”1979年至1983年,许杰跟着陆锦花学唱腔、学台步,“陆老师手把手地教我《珍珠塔》《情探》和《盘夫》的前半段,让我在艺术上得到了很大的提高”。追忆起陆锦花叫他穿拖鞋练台步的过往,现在已为人师的许杰还在台上教自己的学生,勾着拖鞋走出“鞋皮生”的范儿。

上海越剧院的当红演员黄慧是2003年陆锦花回国时才正式拜的师,她1984年考入艺校时,陆锦花已飞往美国,她笑称“师兄师姐都是喝母乳长大的,我是喝奶粉,只能通过录像、录音来学习陆派艺术”。直到陆锦花2003年的那次回国,给了她6个小时的亲自指导,使她顿感豁然开朗,犹如打开了一扇窗。她将之前的自学比作“描红”,而陆老师的点拨才是“核心”,让她在表演艺术上有了质的突破。

陆派弟子们有的得益于恩师的言传身教,有的遗憾未曾与之谋面,他们却都动情地讲述着与“陆老师”的故事。诸暨越剧团的何惠丽虽然在圈内已小有名气,但她在接受采访时却谦虚地自称是“基层越迷”,因为父亲的缘故,她自小就十分喜爱陆派艺术,经常学习、模仿陆老师的唱腔,虽然未曾见过陆老师,但她认为“艺术将我们联系在一起”。

此外,著名昆曲表演艺术家蔡正仁、著名滑稽戏表演艺术家姚祺儿也现身舞台,表达对陆锦花的崇敬和怀念。蔡正仁说自己是看了《评雪辨踪》而迷上陆派艺术的,而姚祺儿则是因为母亲的关系与“锦花嬢嬢”多有往来。

演出中,江磊作为越剧爱好者的代表,也在台上讲述了她和志同道合的“越迷”一同筹办陆派艺术沙龙的故事。2003年陆锦花回国,他们相约去浦东机场接机,结果飞机因故改降虹桥机场,他们又赶去虹桥,只为表达自己对陆锦花的爱戴与思念。

一代越剧宗师的艺术人生

演出通过6个篇章,串联起不同时期先生的品格风貌及艺术风格,展现了一代越剧宗师的艺术人生。陆锦花13岁进越剧四季班学艺,后到金门大戏院唱三肩小生,1942年进袁雪芬领衔的大来剧场唱二肩小生。从艺之初,陆锦花特别钟爱马樟花的小生艺术,多有留心看她的戏,结合自己的嗓音条件,反复学习,久而久之逐渐形成了自己的特色。

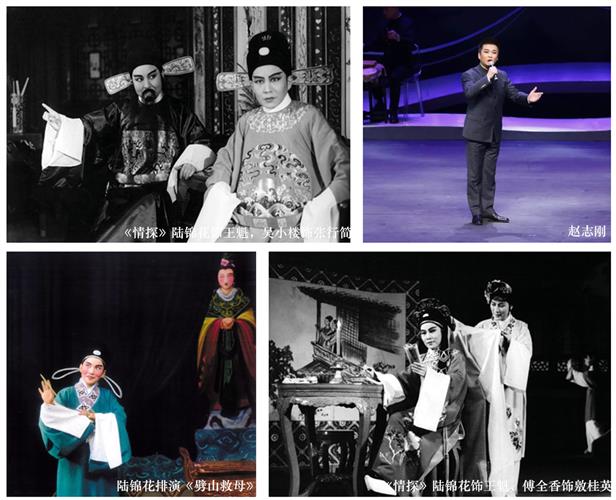

进入上海越剧院后,陆锦花悉心专攻儒生、穷生戏,力求同类不同型,一戏一个样。她不以花俏悦人,而以洗练取胜,成功地塑造了方卿(《珍珠塔》)、刘彦昌(《劈山救母》)、曾荣(《盘夫索夫》)等众多艺术形象,从行家到观众都有口皆碑,也开创小生流派“陆派”。

1947年陆锦花与王文娟合作,成立了少壮越剧团,以《礼拜六》为开端,演了不少时装戏。29日的纪念演唱会现场,王文娟通过视频表达了对陆锦花的怀念,她说两人既是合作者,也是姐妹。少壮越剧团的成员程镇华、筱月英也在演出现场分享了对“团长”的敬佩:“陆老师德艺双馨、高风亮节、思想先进,不仅跨界请名师前来教授,还主动与国际接轨,少壮团在她的领导下发展迅速。”

在采访中,弟子们谈到陆锦花的为人,用得最多的就是“淡泊名利”“与世无争”两个词。在许杰看来,陆老师对自己的要求很高,在业务上站得稳,自然不会在意外在的名利。黄慧也表示,陆老师爱看书,不仅有书卷气,也有文人的傲骨,私底下却最有亲和力,是心中“最美的女神”。更有很多青年演员,尽管没有见过陆老师,但是他们早已从自己的老师口中知晓了陆老师的为人。

陆锦花是国家一级演员、中国戏剧家协会会员,也是民盟盟员。正是陆老师的为人,感染了很多弟子和传人不断加入民盟。她的嫡传弟子曹银娣很早就加入了民盟,现在的第三代传人中,也有好几位已经申请入盟。特别值得一提的是,这次的纪念演出专场,越剧院的很多民盟盟员都热情加入。“民盟是我们越剧院一支十分重要的人才队伍,盟员中很多人虽然早已成名,但是他们仍然热情参加民盟组织的活动,为越剧院的发展尽心尽力,让我们看到了这些盟员身上的‘德艺双馨’品格。”采访中,上海越剧院党总支书记孙雅燕谈起这些为之动情。

傅全香的嫡传弟子、盟员裘丹莉在纪念演出中是幕后演唱。尽管没有在舞台上露面,但是她说这场演出对傅派弟子也是很有意义的事,“两位老师对艺术的孜孜不倦的追求,谦虚随和的为人处世,都是我学之不尽的宝贵财富。”无独有偶的是,另外两位“幕后英雄”也是民盟盟员——纪念演出的乐队总指挥赵斌、青年民乐演奏家谢言潜也都异口同声地说,所有的对陆老师的尊崇之情,都表达在整场演出的演奏中了,好几次,他们都是噙着眼泪演奏的。

清美洒脱的陆派唱腔

陆锦花是越剧改革最早的参加者之一。她在继承马樟花〔四工腔〕唱腔和唱法的基础上,结合自己的特长加以衍化和发展,使其唱腔逐渐形成自己的风格特点,在越剧小生中独树一帜。

1958年,《情探》拍成电影,“陆派”艺术更为大家熟悉和喜爱。她的演唱擅用中音区,飘逸自如,舒展流畅,显得异常松弛自然;她吐词清晰,咬字准、送音远,讲究“字正腔园”;她运腔转调,清丽优美,运气润腔,刚柔调和。她的唱腔 “在平稳中传情,在平淡中出奇”,字字送听,声声入耳,其中大量精彩唱段至今在海内外传唱不绝。

“文革结束后,第一个复排的大戏就是《情探》。”在上海越剧院排练大厅的化妆室,“越剧王子”赵志刚深情地回忆起这一幕情景。其时他尚未成名,正在参与剧院舞美组的工作。就在舞台二楼的工作间里,赵志刚一边打着追光灯,一边学唱着陆老师的唱腔。等到整个演出季结束,赵志刚已经能惟妙惟肖地唱全了整部戏。正是因为他的勤奋,所以尽管赵志刚日后成为“尹派”弟子,但是仍深得陆老师喜爱。那一年赵志刚与金彩凤赴美演出,特意去拜访了陆老师,还向陆老师汇报了演出《前见姑》的心得。没想到,在舞台上演出时,赵志刚一眼看到了坐在观众席上的陆老师,她不顾年事已高,看完了《红楼梦》的全剧演出。谢幕时,赵志刚特意走到台下,恭恭敬敬地把陆老师请上台,接受全场观众的致敬。

陆锦花的念白十分讲究唱词的四声音韵,起承转合,因此她的念白具有一种独特的韵律美。吐字清晰遒劲,字字入耳,声声送听,听来犹如一股清泉涓涓流入人们的心田,清新柔美,真可谓寓潇洒于平淡之中,寄风雅于静谧之内,耐人寻味。如她在其代表剧目《劈山救母?宿庙题诗》中的大段唱腔,多次插入大段念白,沉稳洒脱的念白和委婉舒展的〔尺调〕唱腔交替出现,使人物感情层层推进。

陆锦花最擅演穷生戏,演“鞋皮生”和“破巾生”堪称一绝。她的唱腔有鲜明特色,但她不是仅仅从形式、技巧上着眼,而是始终把塑造人物放在中心位置,行腔、润腔都是为了深刻揭示人物内心世界。例如《情探》中的王魁是概念定型的反面角色,唯独她赋予王魁特有的血肉灵魂,又别出一番风光,作者田汉观后兴奋地说:“你就是我笔下的王魁!”

陆派艺术的薪火传承

两晚的演出中,陆派弟子们用对经典剧目和唱段的精心演绎,向恩师交出“答卷”,志将陆派艺术传承下去。新中国成立后陆派的“首席大弟子”曹银娣,当时因为临时出演《珍珠塔》备受袁雪芬团长肯定而拜入陆派,这也让她的第一个老师徐玉兰非常不舍。就在越剧院的简陋食堂里,兴奋不已的陆老师马上找来了作曲家,教她唱起了《碧玉簪》。“陆老师戏路宽,唱腔动听,更重要的是,她追求进步,为人十分低调。”曹银娣回忆说,就在少壮越剧团如日中天时候,陆老师毅然加入了华东越剧实验剧团,成为当时越剧名家加入国营演出剧团 第一人。在以后的演出生涯中,她还几次把得奖和加工资的机会都让给青年演员。正是这种精神让曹银娣一直铭记在心。为了弘扬陆派艺术,曹银娣花了整整十一年时间,潜心培养出陆派第三代传人张宇峰。她把家住川沙的张宇峰接到家中,同吃同住,手把手传授,甚至为了陪伴张宇峰登台比赛,没有及时就医,落下了慢性心肌炎的毛病。上海滩老戏迷都说,张宇峰简直就是曹银娣的翻版。如今,曹老师又将《孟丽君》传授给了青年弟子范莹。

“作为陆老师的学生,努力将陆派艺术发扬光大是我的责任!” 许杰在采访中始终流露着对陆派艺术的热爱与担当,他如今不仅在学校教学,还在奉贤区老年大学等业余学校教授越剧。他坦言:“想在退休前再做些事。”

刚刚20出头的上海越剧院的青年演员赵一兰,是第十代越剧传人,也是“陆派”第三代传人。对她而言,陆锦花是活在教科书中的老师,也活在师父师兄的教导里。“陆派艺术清新脱俗,就如师父出淤泥而不染的为人。学习戏曲不容易,坚持下去不容易,而要把它传承下去更不容易,我现在要做的,就是把它传承光大,让越来越多的同龄人欣赏到陆派艺术的魅力。”

作为王文娟的嫡传弟子,盟员王志萍在这次的纪念演出中反串《珍珠塔》中的方朵花。尽管患着重感冒,但是她仍然振作精神,在演出前观摩了大量的当年录像,一上场就赢得了满场喝彩。“尽管我没有见过陆老师,但是对她的人品和艺术风格我一直非常景仰。能够有幸参与演出,一同将陆派艺术发扬光大,就是对陆老师的最好纪念。”如今王志萍虽已成名,但她心心念念的是让更多的年轻人能够喜爱上越剧艺术。她在普陀山开设的驻场演出已经坚持五年多了,演出了3000多场,每周她都会风雨无阻地在上海和普陀山之间来回奔波。

著名越剧表演艺术家孟莉英带着脚伤,仍坚持来到演出现场。她笑言,陆锦花在越剧艺术界算是“大腕”,但她平易近人,是不可多得的良师益友。“希望弟子们将陆派艺术星火相传、发扬光大!”

上海越剧院院长梁弘钧是此次系列演出的出品人,他表示,集圈内外众人之力,聚各院团合力之势,发扬“陆派”艺术传统魅力的同时,致敬先辈、敬畏传统、承传艺术是此次纪念专场制作及主创团队、众“陆派”弟子及传人的初衷。在他看来,在上海众多戏曲艺术中,最能体现上海精神的无疑是越剧艺术。如今年轻人与越剧疏远了,但是他有信心让这个发端于浙江、但是在上海蓬勃兴起的剧种重新振兴。“我们正在采取‘四轮驱动’的举措,通过传承经典、修改提高、新编原创、创新实验等多管齐下,把越剧艺术的好和美传播下去。”

发布时间: 2019-02-11 作者: 戴立波、郭琪