教师节缅怀民盟先贤——陶行知先生

在第34个教师节之际,缅怀被毛泽东誉为“伟大的人民教育家”、民盟早期重要领导人之一的陶行知先生。

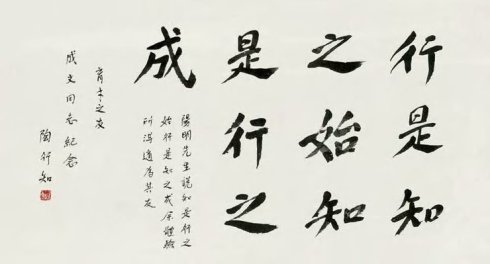

我的曾祖父陶行知先生是中国现代教育史上的一位伟人,中国抗日和民族解放史上的英雄,是中国和世界人民的良师益友。在国家多难、民族危机的年代,他始终为救国事业、教育事业、民主事业和革命事业英勇奋斗,鞠躬尽瘁,死而后已。

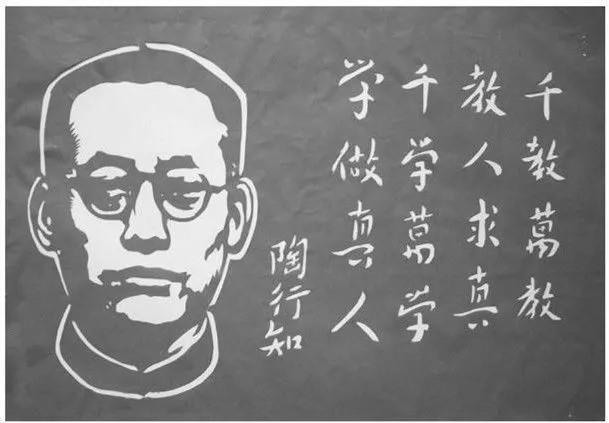

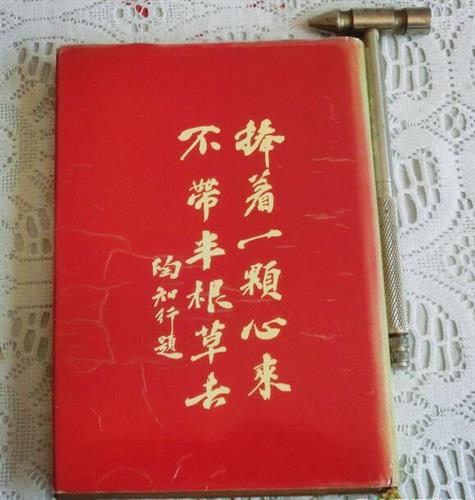

习近平主席高度推崇陶行知,近年来多次在讲话中引用其箴言。2013年9月9日,他在致全国广大教师的慰问信中提到:陶行知先生说过:“做先生的,应该一面教一面学,并不是贩买些知识来,就可以终身卖不尽的。我们做教师的人,必须天天学习,天天进行再教育,才能有教学之乐而无教学之苦。”2014年9月9日,他在同北京师范大学师生代表座谈时又提到:做好老师,要有理想信念。陶行知先生说,教师是“千教万教,教人求真”,学生是“千学万学,学做真人”。2015年我国第31个教师节时,习近平要求:好老师要有“捧着一颗心来,不带半根草去”的奉献精神。2016年12月7日至8日,全国高校思想政治工作会议在北京举行,习近平出席会议并发表重要讲话:百年大计,教育为本。高校是全社会高端人才的摇篮,高校立德树人,是为全社会立德,为全社会树人。教育大计,教师为本。陶行知先生说,教师是“千教万教,教人求真”。习近平指出:引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。

纵观陶行知先生一生的教育思想,我们可以发现,其核心理念就是生活即教育、社会即学校、教学做合一。

一、生活即教育

生活教育是指生活所原有,生活所自营,生活所必需的教育。教育的根本意义是生活之变化。生活无时不变,即生活无时不含有教育的意义。既然生活教育是人类社会原来就有的,那么是生活便是教育。生活教育与生俱来,与生同去。出世便是破蒙;进棺材才算毕业。可见,生活即教育的基本含义:第一,生活即教育是人类社会原来就有的,自有人类生活产生便有生活教育,生活教育随着人类生活的变化而变化。第二,生活即教育与人类社会现实中的种种生活是相应的,生活教育就是在生活中受教育,教育在种种生活中进行。第三,生活即教育是一种终身教育,与人生共始终的教育。——陶行知

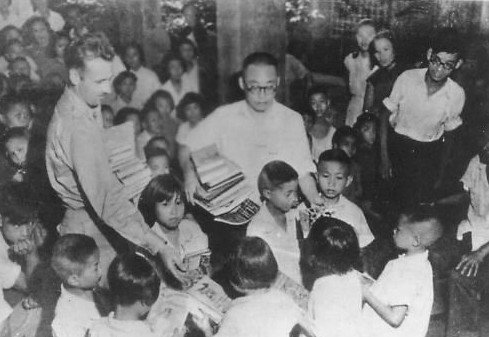

著名音乐家杨秉荪在育才学校读书时,原是社会组的学生。陶行知了解到小杨对社会科学不感兴趣,便带领他到各组去走走,让他自由选择喜欢的专业。

在音乐组门口,杨秉荪停下了脚步。贺绿汀正在弹钢琴,叮叮咚咚的琴声似一弘清泉。小杨忍不住喊起来:“太美了,太美了!我要学音乐!”陶先生含笑同意。

不久陶先生聘请马思聪担任客席教授,指导小杨学习钢琴。小杨聪明,乐感好,深为马先生赏识,被认为是一颗很有希望的音乐小星。不久,小杨已能在音乐会上独奏。

对音乐有独特天赋的小杨,学琴非常用功,却有一个很大的毛病,他对数学深感头疼,不肯下功夫好好学习。有一次他在壁报上发表了一首打油诗,公开阐明自己的观点:“人生在世有几何,何必苦苦学几何?学习几何苦恼多,不如咪嗦啦西多!”育才学生大多学习艺术,看了这首诗引起共鸣,认为将来当艺术家的人,学了代数几何没有什么用,于是,数学课的秩序大乱。

诗发表第二天午后,陶先生将杨秉荪找到宿舍里,若无其事地问他几个问题:“你今天中午吃了几碗饭?下午还要上几节课?”又问:“你还记得家里有几口人?你知道现在的大米多少钱一斤?比三年前涨了多少倍?”小杨非常机灵,一听这几个问题都与数学有关,就赶紧认错:“陶先生,我的诗写错了!”

陶先生爽声大笑说:“从文学角度看,你的诗押韵押得好,很有水平呢!”小杨不好意思地笑了。陶先生亲切地对他说:“刚才这些问题都与数学有关系,人生无处不数学,离开数学寸步难行啊!数学有严谨的逻辑,丰富的想象,能培养人有科学的头脑,敏捷正确的判断力和对事物的一丝不苟的精神。学好数学,将会帮助你学好其它的课程,学好音乐。你说‘不如咪嗦啦西多’,这35671也是数学呀!”

一席话说得杨秉荪豁然开朗,回到宿舍里他又写了一首诗:“人生在世有几何,定要苦苦学几何,学习几何好处多,更加咪嗦啦西多!”

杨秉荪后任中央乐团第一副团长,是蜚声中外的音乐家。

二、社会即学校

就好像把一只活泼的小鸟从天空里捉来关在笼子里一样。它从一个小的学校去把社会所有的一切都吸收进来,所以容易弄假。社会即学校则不然,它是要把笼中的小鸟放到天空中,使它任意翱翔,是要把学校的一切伸展到大自然里去。

到处是生活,即到处是教育;整个的社会是生活的场所,亦即教育之场所。因此,我们又可以说:“社会即学校”。——陶行知

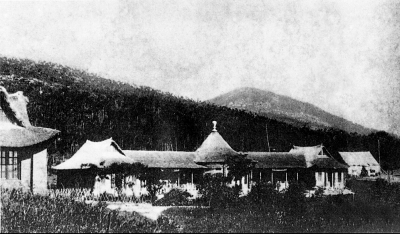

1930年4月12日,晓庄师范的师生头天晚上已得知国民党要来封闭学校的消息,许多人聚集在“犁宫”门口,怒目以待。

待国民党的士兵把师生都赶走后,其团长发急了:“别走,给我回来!”可是没人睬他。宣读了布告后,随即叫士兵将封条贴起来,可是找了半天却没找到晓庄的大门。原来晓庄学校校舍,全是茅屋土墙,分散在村舍山沟之中,一切从简,与农民打成一片,从来没有造过大门。

士兵找来找去不见大门,哭丧着脸向团长报告,团长找了一圈也找不到,他又气又急,挥手打了士兵一个耳光骂道:“混蛋,光会吃饭的东西,没有大门也来找我,贴在门里或贴在地上,不是一样!”

士兵只好找了一块黑板,把封条贴上去算是交了差。晓庄学生将此事讲给陶行知听,他抚掌大笑说:“我们的校舍上面盖的是青天 ,下面踏的是大地。晓庄以社会为学校,她本来也没有门,封条贴在哪里?倘使社会可封,则晓庄可封。怕是种子已便撒全社会,人间再没有什么势力,可以把他们连根拔掉!”

三、教学做合一

教学做是一件事,不是三件事。我们要在做上教,在做上学。在做上教是现实;在做上学是学生。从先生对学生的关系说:做便是教;从学生对先生的关系说:做便是学。先生拿做来教,乃是真教;学生拿做来学,方是真学。不在做上用工夫,教固不成为教,学也不成为学。——陶行知

红庙门口,儿童工学团担任值班员的三个孩子在生煤炉。他们将煤球投入火炉,用火柴点,划去了十多根,煤球未着。

“要放点柴吧?我看我妈妈生炉子,煤球下面是放柴的。”柴放了,煤球依然不着。

“将火油倒在煤球上,一定会着了。”倒了点火油,依然不行。

“这是因为火油放得太少了,再多放一点,火大概不会灭了。”正要倒火油,陶行知走过,笑着警告他们:“走远点,当心火烧起来。”他站在旁边看。一个孩子将半瓶火油倒入炉子,“蓬”的一声,火焰窜起一丈多高,差点将头发烧着。陶行知急忙把孩子拉在身后。

火油烧干,煤球依然不着。一个孩子急得用脚踢着炉子骂:“岂有此理!煤炉为什么不着?”三人无可奈何地看着煤炉。

陶行知劝慰他们说:“别发火,我看还是推一个代表,到烧煤炉的地方去讨教,做一回学徒吧。”

大家商量以后,推派一个人去茶园讨教。另外二人留下来,用煤屑、泥土和水做煤球,陶行知也蹲在地上和他们一起做。他们试着按80%的煤屑,20%的泥土,和上一点水,做成煤球,放在太阳底下晒,另外又做了好几种按不同比例搭配的煤球。

去讨教的孩子回来了,高兴地说:“师傅说泥土不能放得太多,多了煤球不易着。也不能放太少,少了煤球容易散掉,大约是八与二之比。”

他们将新做的煤球投入炉中,三个孩子紧张地注视着。炉子冒着浓烟,火苗窜上来了,煤球终于着了。孩子门这才松了口气,大家脸上黑一道,白一道,笑成了一团。

这个故事告诉我们煤炉着火这件事,看上去大家似乎都会,但其实并不然,这个活动对事是做,对己是学,对人说是教。一切生活的教学做都要如此,方为一贯。

今天,我们生活在一个好的时代,工作在一个新的时代。党的十九大报告明确提出:“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。”重温陶行知先生的教育思想,对当代广大教育工作者仍然具有重要的意义。

? (作者系陶行知先生的曾孙、上海市行知中学教师、上海行知教育促进会理事长、民盟盟员)

发布时间: 2018-09-11 作者: 陶侃